Bilanzierung – Teil 02 – Bestandteile der Bilanzierung und Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

Herausgeber / Autor(-en):

Carola Ritterbach

Rechtsanwältin

Monika Dibbelt

Rechtsanwältin

Jens Bierstedt

LL.B., Wirtschaftsjurist und wissenschaftlicher Mitarbeiter

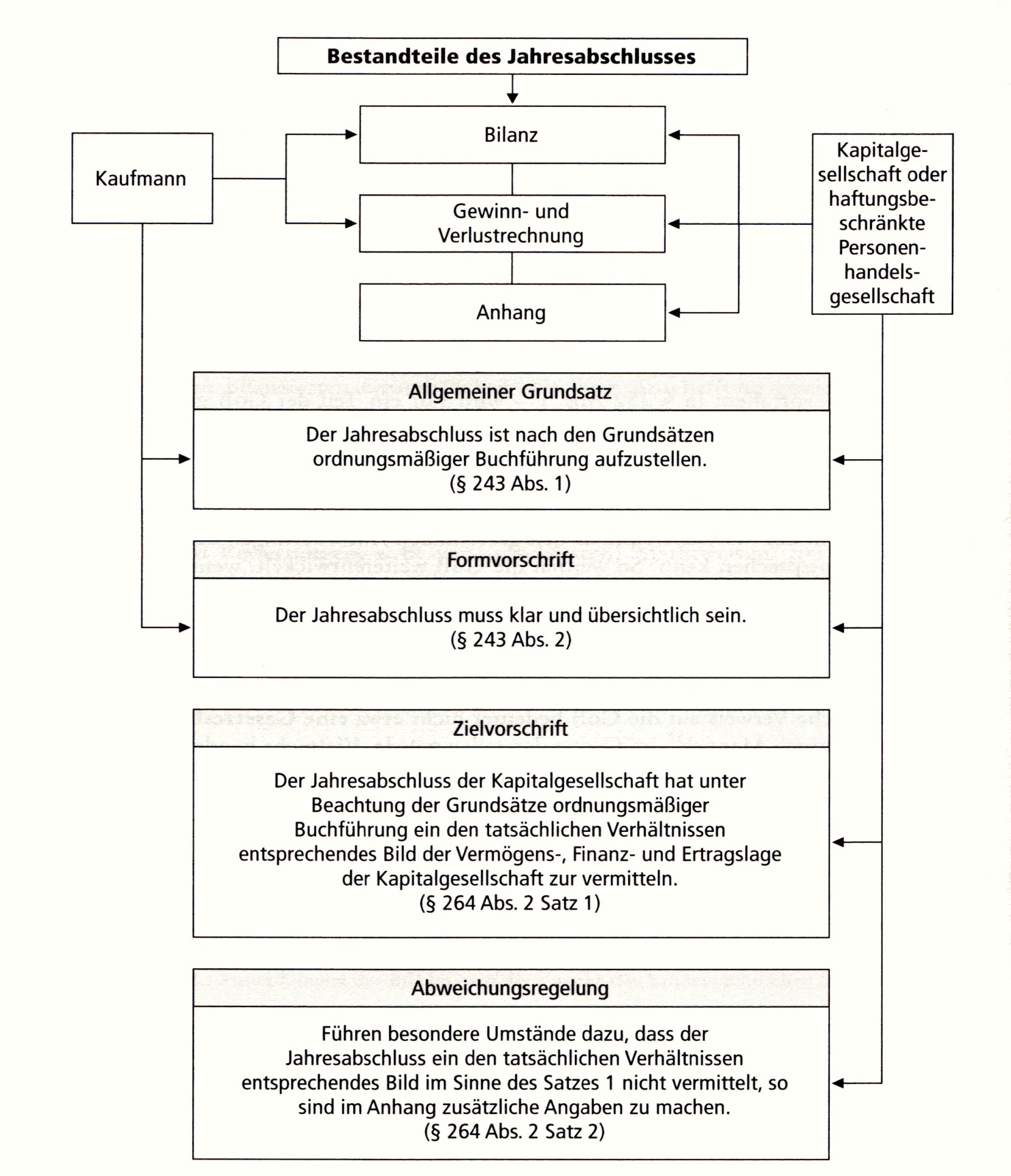

1.4 Bestandteile der Bilanzierung

Die Bestandteile der Bilanzierung sind einerseits die Bilanz selbst, eine Gewinn- und Verlustrechnung und je nachdem welche Rechtsform und Umsatzgröße die einzelne Gesellschaft besitz auch ein sog. Anhang.

1.4.1 Bilanz

Die Bilanz ist eine Zeitpunktrechnung. Sie weist die Höhe des Vermögens, des Eigen- und Fremdkapital zum Bilanzstichtag aus. Der Bilanzstichtag ist der letzte Tag des Wirtschaftsjahres des Unternehmens. Die Bilanzsoll unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein periodengerechtes und den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens vermitteln. Die Bilanzgliederung sollte deshalb auch § 266 HGB entsprechen[1], die zwar nur für Kapitalgesellschaften verbindlich in Kontoform vorgeschrieben ist, jedoch auch von Personengesellschaften beachtet werden sollte.

1.4.2 Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist im Gegensatz zur Zeitpunktrechnung eine Zeitraumrechnung. Sie weist alle Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres aus und gewährt damit ein Einblick in die Quellen des Jahreserfolges. Personengesellschaften erstellen die Gewinn- und Verlustrechnung in Kontoform.

|

GuV in Kontoform |

||

|

Aufwendungen |

Erträge |

|

|

z.B. |

z.B. Umsatz |

|

|

(Saldo Jahresergebnis GEWINN) |

(Saldo Jahresergebnis VERLUST) |

|

|

SUMME |

SUMME |

|

Kapitalgesellschaften müssen die zu veröffentlichende Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform gemäß § 275 HGB aufstellen.

|

GuV in Staffelform |

||

|

betriebl. Erträge |

||

|

- |

betriebl. Aufwendungen |

|

|

= |

Betriebsergebnis (EBIT) |

Ergebnis von Kerngeschäft |

|

+/- |

Finanzergebnis |

Zinsertrag minus Zinsaufwand |

|

= |

EGT |

Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit |

|

+/- |

außerordentliche |

|

|

= |

Jahresergebnis |

vor Steuern |

|

- |

Steuern |

|

|

= |

Jahresergebnis |

nach Steuern |

|

+ |

Rücklagenauflösung |

|

|

- |

Rücklagenzuweisung |

|

|

= |

Bilanzgewinn/Bilanzverlust |

|

Exkurs: Abgrenzung zu Kapital- & Co-Gesellschaften

Am praxisrelevanten ist hier die die GmbH & Co KG. Bei einer GmbH & Co. KG ist Komplementär (Vollhafter) die GmbH (beschränke Haftung); Kommanditisten sind natürliche Personen, zumeist die Gesellschafter der GmbH. Die vollhaftende GmbH ist haftungsmäßig auf ihr Haftungskapital beschränkt. Solange alle Einlagen ordnungsgemäß eingezahlt wurden, gibt es bei einer GmbH & Co. KG keine in der Höhe unbeschränkt persönlich vollhaftender Gesellschafter. Die GmbH & Co. KG wird deswegen haftungsmäßig den Kapitalgesellschaften (haftungsbeschränkte Personengesellschaft) gleichgestellt, auch wenn sie eigentlich eine Personengesellschaft ist. Im Bilanzrecht wird sie den Kapitalgesellschaften gleichgestellt, weil sie haftungsmäßig wie eine Kapitalgesellschaft zu behandeln ist.

1.4.3 Anhang

Die Bilanz und die GuV von Kapitalgesellschaften und haftungsbeschränkten Personengesellschaften sind nach § 264 Abs. 1 Satz 1 HGB um einen Anhang zu erweitern, der das dritte Element des Jahresabschlusses dieser Unternehmen bildet. Der Anhang hat die Aufgabe, die durch die Bilanz und GuV vermittelten Informationen

- näher zu erläutern,

- zu ergänzen,

- zu korrigieren und

- zu entlasten.

Der Rechenschaftszweck wird in diesem Sinne durch

- Erläuterungs-,

- Ergänzungs-,

- Korrektur- und

- Entlastungsfunktion

des Anhangs im Hinblick auf die Bilanz und GuV konkretisiert.

Erläuternden Charakter haben jene Informationen des Anhangs, die die Posten der Bilanz oder der GuV kommentieren bzw. interpretieren.

1.4.4 Rechtsform- und größenbedingte Erweiterungen § 267 HGB

Das Gesetz sieht je nach Rechtsform und Größe der unternehmerischen Tätigkeit verschiedene Anforderungen im Bereich der Bilanzierung vor. Die geringsten Anforderungen sind dabei an Kaufleute und Personalgesellschaften zu stellen während kapitalmarktorientierte Unternehmen umfangreiche Bilanzierungsanforderungen einzuhalten haben.

|

Bilanz |

GuV |

Anhang |

Lagebericht |

Kapitalflussrechnung |

Eigenkapitalspiegel |

|

verbale Erläuterungen und Kommentierungen Geschäftsverlauf Chancen / Risiken der Entwicklung |

dient der Darstellung der Finanzlage Ausweis von Ein- und Auszahlungen |

Entwicklung des Eigenkapitals |

|||

|

buchführungspflichtige Kaufleute und Personengesellschaften |

|||||

|

Kleine GmbH, AG und Kapital- / Co Gesellschaften |

|||||

|

Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften und Kapital- / Co Gesellschaften |

|||||

|

Kapitalmarktorientierte Unternehmen d.h. Anteile an der Börse |

|||||

1.4.5 Gesamtdarstellung der Bestandteile

Die Bestandteile eines Jahresabschlusses sind danach zu unterscheiden, ob der Ersteller ein Kaufmann oder eine Kapitalgesellschaft oder haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaft ist. [2]

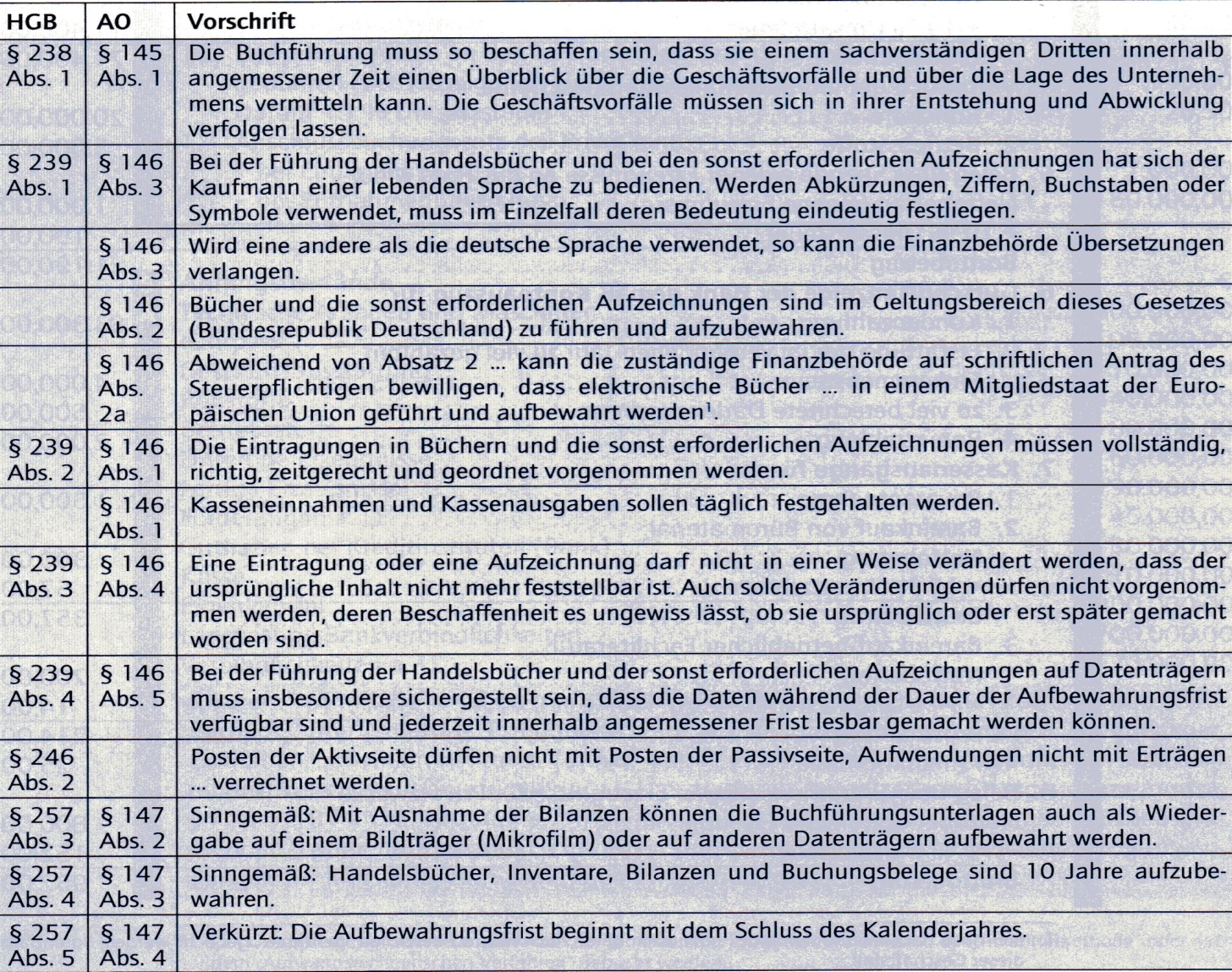

1.5 Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

Die sogenannten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) bilden weitere zu beachtende Grundlagen für die Bilanzierung. Die GoB waren ursprünglich nicht normierte, aber zu beachtende Regelungen bei der Bilanzierung. Heute sind die GoB auch im HGB geregelt. Die Regelungen zu den GoB finden sich im HGB und teilweise Wortgleich in der AO.[3]

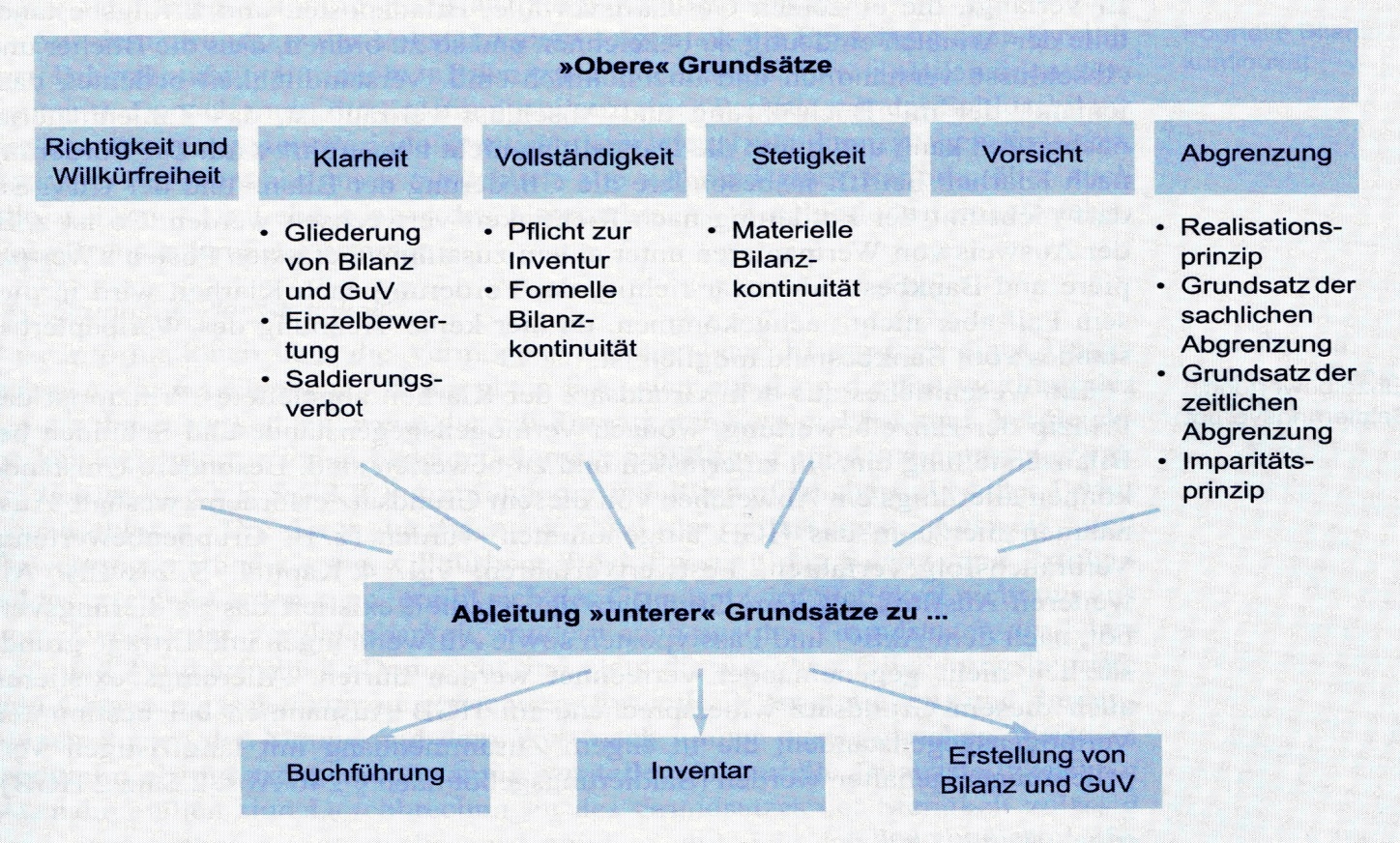

Die GoB werden in sog. obere Grundsätze und unteren Grundsätze unterschieden, wobei sich die unteren Grundsätze aus den oberen Grundsätzen ergeben und für alle Bilanzierungen zu beachten sind.

[1] Siehe im Kapitel 2.3.2. Gliederung der Bilanz

[2] Baetge/Kirsch/Thiele Bilanzen 12. Auflage S. 106.

[3] Hermsen Rechnungswesen für Bürokaufleute 14. Auflage S. 132.

Dieser Beitrag ist entnommen aus dem Buch „Bilanzierung“ von Carola Ritterbach, Rechtsanwältin, spezialisiert auf Steuerrecht, Monika Dibbelt, Rechtsanwältin, und Jens Bierstedt LL.M., Wirtschaftsjurist und wissenschaftlicher Mitarbeiter, erschienen im Verlag Mittelstand und Recht, 2016, www.vmur.de, ISBN 978-3-939384-49-6.

Weiterlesen:

zum vorhergehenden Teil des Buches

zum folgenden Teil des Buches

Links zu allen Beiträgen der Serie Buch - Bilanzierung

Herausgeber / Autor(-en):

Carola Ritterbach

Rechtsanwältin

Monika Dibbelt

Rechtsanwältin

Jens Bierstedt

LL.B., Wirtschaftsjurist und wissenschaftlicher Mitarbeiter

Stand: Januar 2016